コラム

持続可能な未来へ!動き出した蓄電池リサイクル戦略

2025/11/12

EUバッテリー規則の施行と電池のライフサイクルに関する情報をデジタルで記録・管理する仕組みであるバッテリーパスポートの導入により、蓄電池の資源循環は世界的な義務となりつつあります。2031年からの再生材使用義務化を見据え、日本は現在、国を挙げてリサイクルシステム構築を急いでいます。海外に後れをとる現状を打開するため、経済産業省主導で、使用済蓄電池の回収力強化、リサイクル技術の高度化、そしてリサイクルしやすい電池の基準検討など、競争力のあるサプライチェーン構築を進めています。

資源コストの低減と持続可能な社会を目指し、2040年に1,000億円規模と見込まれる国内電池リサイクル市場の確立に向けた日本の取り組みを、名古屋大学の佐藤登先生が解説します。

持続可能な未来へ!動き出した蓄電池リサイクル戦略

佐藤 登(名古屋大学 客員教授)

EUバッテリー規則への対応とリサイクル推進に向けた日本の取り組み

EUバッテリー規則が2023年8月に施行され、2024年から適用になっています。これはEUの循環経済策として提言されたもので、バッテリーパスポートとして運用されています。 EUバッテリー規則への対応については、経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」で常に議論が行われてきました。2025年6月19日に開催された本会議での取りまとめ内容の要約は、以下の通りです。

- 2031年より再生材の使用が義務付けられる欧州バッテリー規則に対応するため、まずは電池工場で発生する工程端材・不良品のリサイクルシステムを立ち上げます。その後、2026年頃には商用規模の精錬設備を整備し、2028~2030年頃に再生材を使用した電池製造・販売を目指します。

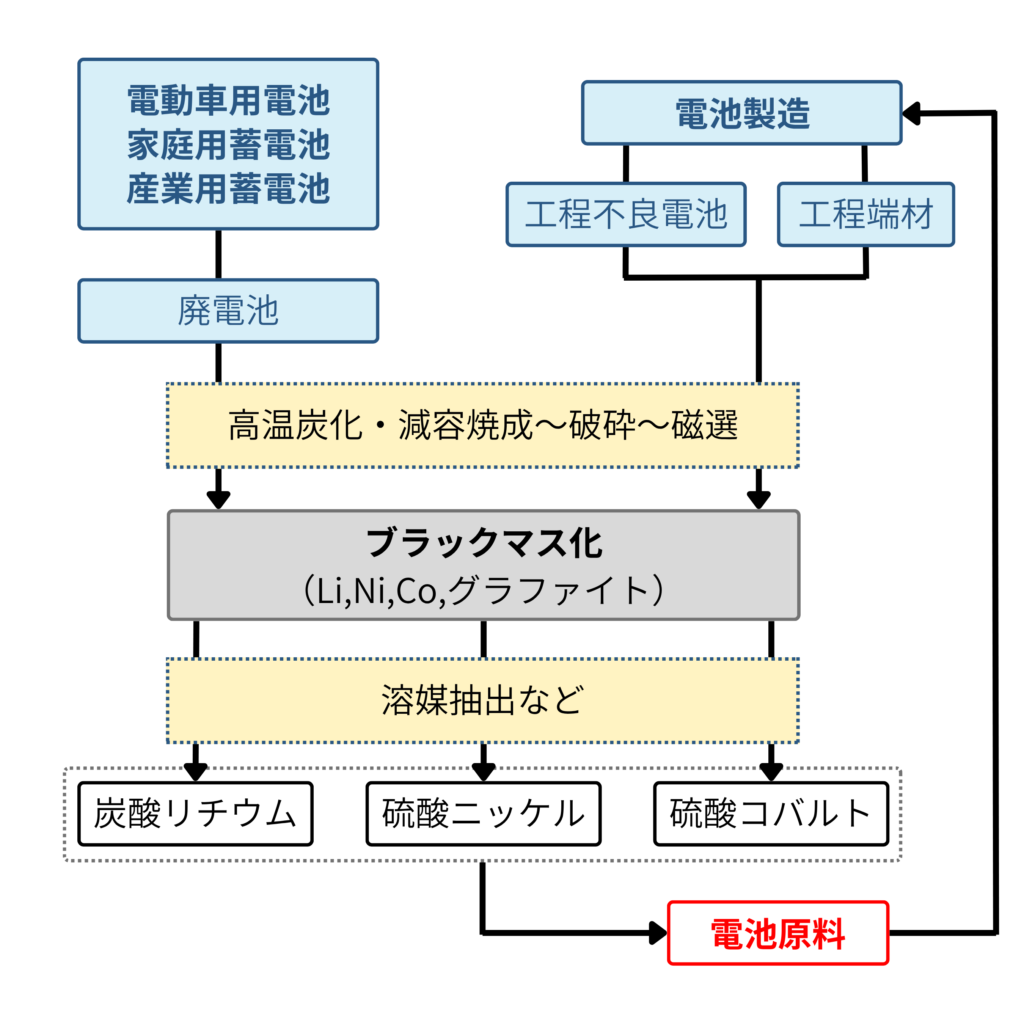

- 使用済蓄電池の本格的な排出時期を見据えて、リユース電池市場の活性化、使用済蓄電池の回収力強化、リサイクル基盤の構築、再生材の利用促進、リサイクル技術の高度化、ブラックマス(廃電池や電池製造工程で発生する端材からニッケルやコバルト等の有価金属回収のための一次処理として生成される混合粉末)の安定調達に向けた取組など、必要な対応を進めます。

- バッテリーサプライチェーン(BASC)は資源量確保を目指し、ブラックマス市場の拡大に向けて取り組みを進めます。具体的には、取引コスト圧縮に向けたブラックマス分類の標準化や、海外のブラックマスの積極的な輸入拡大に向けた環境整備が進められています。一方で、競争力向上を目指し、低コスト・低CO2国内リサイクルの実現に向けた必要な取り組み、加えてリサイクルしやすい電池の基準等の検討を進めていきます。

- また、日本電機工業会(JEMA)は、住宅用リチウムイオン蓄電システムの共同回収スキーム構築に向けてワーキンググループを立ち上げて検討を行っています。引き続き、使用済蓄電池の排出量の増加によりリサイクル需要が高まる時期を見据え、スキームの構築に向けた取り組みを進めます。

- BASCは、連携すべき情報を検討するとともに、バッテリーパスポートの活用を通じて、蓄電池のリユースやリサイクルを始めとするユースケースの確立や拡大を行い、蓄電池関連市場の活性化を図ります。

電池資源のリサイクル事業環境

電池資源のリサイクルはグローバル市場では、中国が最も進んでいます。これは、中国で生産される電池量が膨大であることに加え、電池の安全性や劣化といった問題もあることから政府主導でGB規格に電池資源のリサイクルを組み込んできた関係で事業化が先行しています。次に韓国が続き、日本は後れをとっている状況です。日本製電池の耐久性が高く長持ちすること、国内の中古EVが東南アジアなどに輸出されることもあり電池回収が十分に進んでいないこと、さらには国内で生産されたブラックマスが国内に残留せずに買取価格の高い海外に販売されていることから資源リサイクル事業に至っていないことが課題となっています。

このような背景から、日本が循環型社会を構築するためには、電池の資源リサイクル事業の早急な確立が求められています。現時点では国内数社のパイロットプラントが確立していますが、本格量産に移行するためにはブラックマスの十分な量の確保が必須です。さらに資源リサイクルするためのプロセス技術(図1)を確立し、プロセスコストを最適化した上で、収益性の高い事業構造を創り上げることが最大の課題となっています。

図1 電池素材のブラックマス化と元素分離プロセス例(筆者作成)

そこで経済産業省は2024年9月に、事業化を後押しするための補助金の提供を決定しました。現在、日本化学産業、三菱マテリアル、住友金属鉱山、DOWAエコシステム、JX金属が補助金を受けています。日本総合研究所の試算によれば、2040年の日本における電池リサイクル市場は1,000億円規模になると展望されています。米レッドウッド・マテリアルズ(2017年創業)は、米国2か所とドイツの計3か所で年間20GWh(25万台規模)のリサイクルキャパシティを保有しており、2026年には年間100GWhを計画しています。具体的には、米国市場でパナソニックエナジーとLIBリサイクル事業の協業を締結しており、独BMWが北米で販売するEVのLIBリサイクル事業でも協業を決定しています。抽出されたレアメタルはBMWの米国工場で再利用されるビジネスモデルを形成しています。

まとめ

電池資源リサイクルはEUのバッテリーパスポートをクリアするのみに留まらず、資源循環により電池コストの低減につなげること、そして静脈産業の一環として持続可能な電池社会を構築する上でとても重要な課題となっています。

<編集長後記>

電池リサイクルは、EU規則クリアのためだけでなく、資源の確保、コスト競争力、そして持続可能な社会構築という三つの側面で極めて重要な戦略課題です。本稿が、この大きな転換期にある電池産業の現状と未来を理解するための一助となれば幸いです。今後の国内外の動向に注目していきたいと思います。

旭化成では、EVの普及以前よりバッテリー関連で多くの製品・技術を開発してきました。近年は、リチウムイオン電池用セパレーター、エンジニアリングプラスチック、発泡体などのサプライヤーとして、EV用バッテリーの安全性や機能性の向上、省スペース化に貢献しています。旭化成の素材情報は、こちらのページをご覧ください。

執筆者

佐藤 登

名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授/エスペック株式会社 上席顧問/イリソ電子工業株式会社 社外取締役/経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員 工学博士

本田技術研究所で自動車用二次電池の研究開発機能を創設し陣頭指揮した後、サムスンSDI Co., Ltd.にてVice Presidentとして中央研究所を率いてご活躍。現在は、名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授、エスペック(株) 上席顧問、イリソ電子工業(株) 社外取締役としてだけでなく、経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員としてもご活躍

モビリティ関連情報サイト

モビリティ関連情報サイト