コラム

多発する電動車の火災事故例と安全基準

2025/10/23

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)の普及が進む中で、リチウムイオン電池(LIB)を原因とする火災事故が世界各地で報告されています。これに伴い、韓国や中国、米国では大規模なリコールや巨額の費用が発生しており、安全性についての懸念が高まっています。国連規則による安全基準の強化が進められていますが、いまだ解決すべき課題が残されています。

本記事では、海外での事故事例を取り上げるとともに、日本製電池の強みや国際的な安全基準の動向について、前回の記事に続き、名古屋大学の佐藤 登先生に詳しくご紹介いただきます。

多発する電動車の火災事故例と安全基準

佐藤 登(名古屋大学 客員教授)

EVの普及と海外で増える火災事故

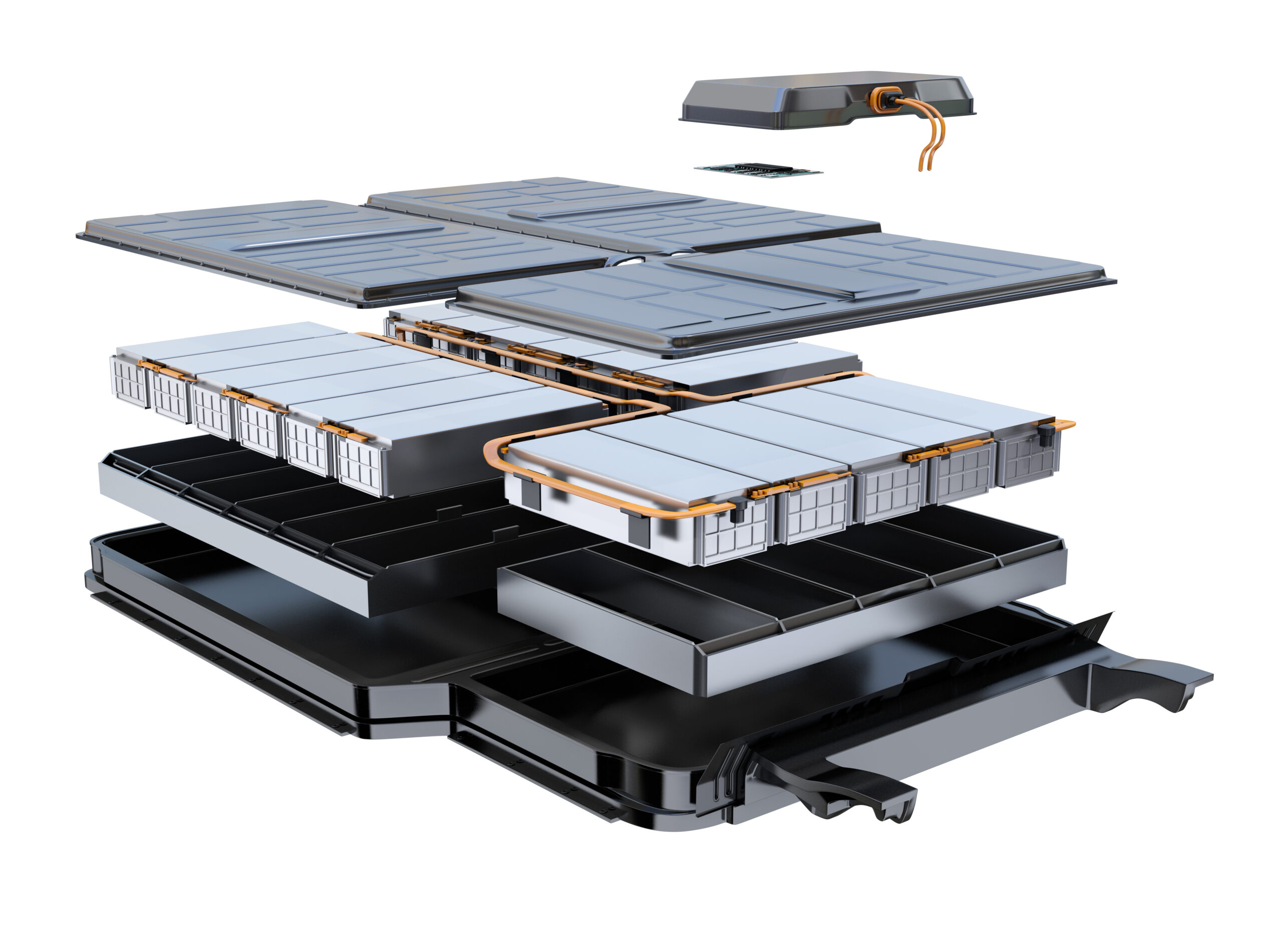

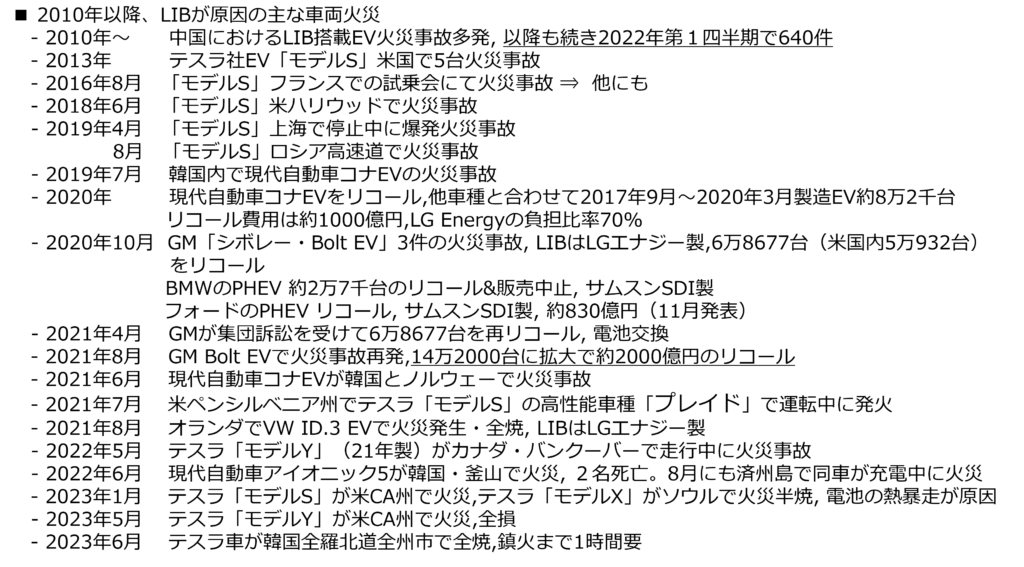

EVとPHEVを中心とした車両火災事故が多発しています。LIBが原因の事故は特に多く(図1)、2010年以降、リチウムイオン電池が原因とされる火災事故が継続的に報告されています。

2009年に世界初の量産EV「i-MiEV」が発売、翌年には日産自動車の「リーフ」が発売され、市場に多くのEVが出回りました。同時期に中国でもバスやタクシーなどEVが市場に供給されましたが、中国ではLIBが原因の火災事故が多発し、事故の映像や写真が公開され、話題となることもありました。実際に、2023年の第1四半期だけでも640件の事故が報告されています。

また、2013年からは米テスラのEV「モデルS」が米国市場で市販に至りましたが、立て続けに5台の火災事故が発生し大きな問題となりました。2019年からは韓国系電池を搭載した海外のEVとPHEVでも火災事故とリコールが発生しています。韓国LGエナジー製のLIBを搭載した現代自動車「KONA EV」では、火災事故が相次ぎ、約1,000億円規模のリコールが実施されました。一方、米国GMの「Bolt EV」でも火災事故が発生し、2021年にはリコール費用が2,000億円にまで拡大しました。韓国サムスンSDIのLIBを搭載した独BMWと米フォードのPHEVでも火災事故が発生し、1,000億円を超えるリコールとなりました。

▲図1 LIBが原因のEVとPHEVの主な火災事故

頻発する海外の火災事故

2024年8月には韓国内で大規模なEVの火災事故が多発しました。8月1日には仁川市のマンション地下駐車場に停まっていたメルセデス・ベンツのEV「EQE」から火災が発生し、周辺の車両72台が全焼しました。搭載電池は中国ファラシス・エナジー製で正極材料としてニッケル(Ni)、コバルト(Co)、マンガン(Mn)を使用した「NCM三元系」が採用されていました。8月6日には中部・忠清南道で充電器が差し込まれた状態の起亜自動車「EV6」(搭載電池はSKオン製LIB)で火災事故が発生しています。韓国ポスコ社の調査結果によると、2018年から2024年までの間に、現代自動車「KONA EV」の火災事故が139件報告されています 1)。

このような事態を受けて、韓国内ではEVの安全性に対する不安が募り、韓国政府も安全性確保のための施策を打ち出し、抜本的見直しを図っています。

火災事故のない日本勢の強みと理由

一方で、ニッケル金属水素化物電池を含めると1997年から各国市場に電動車を供給してきた日系電池と日系電動車では記録に残る限り、28年の長きにわたって公道での火災事故は報告されていません。LIBに限っても2009年から16年の長きにわたって火災事故を起こしておらず、世界に誇れる大きな実績です。なぜ日本だけがこのような実績を打ち出せているのでしょうか?それは日系の自動車各社の車載電池に対する開発基準が厳しく、それに電池メーカーが追随して開発しているからです。

安全性基準の確立に向けた国際的な動き

車載電池の安全性基準は国連規則としてのUN ECE R-100-02 PartⅡが2016年から適用され、当認証を取得しなければ電動車の販売ができない縛りとなっています。しかしそれを取得した電動車でも火災事故が続いていることを勘案すれば、当国連規則は安全を担保する基準にはなっていないことを裏付けています。これを受けて UN ECE R-100-03 PartⅡとして従来の9項目の試験に加えて、低温試験、熱伝播試験、そして過電流試験が追加されています。その追加だけで十分かどうかを見極めつつ、現在は、更なる改訂の必要性が協議されています。

日系電池の安全性・信頼性が世界の消費者からも高く評価されるよう、日本としては力強い啓蒙活動を展開していく必要があります。

関連資料

1)先進電池国際会議(AABC Europe)、Mainz, Germany (2025年6月)

<編集長後記>

電動車の普及は順調に進んでいますが、その陰で火災事故という重大な課題が顕在化しています。今後は国際的な安全基準の整備がどのように進むのか、また、日本の技術がどのように評価され、国際基準の策定や市場で活用されていくのかに注目していきたいと思います。

旭化成では、EVの普及以前よりバッテリー関連で多くの製品・技術を開発してきました。近年は、リチウムイオン電池用セパレーター、エンジニアリングプラスチック、発泡体などのサプライヤーとして、EV用バッテリーの安全性や機能性の向上、省スペース化に貢献しています。旭化成の素材情報は、こちらのページをご覧ください。

執筆者

佐藤 登

名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授/エスペック株式会社 上席顧問/イリソ電子工業株式会社 社外取締役/経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員 工学博士

本田技術研究所で自動車用二次電池の研究開発機能を創設し陣頭指揮した後、サムスンSDI Co., Ltd.にてVice Presidentとして中央研究所を率いてご活躍。現在は、名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授、エスペック(株) 上席顧問、イリソ電子工業(株) 社外取締役としてだけでなく、経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員としてもご活躍

モビリティ関連情報サイト

モビリティ関連情報サイト